中新网甘肃新闻7月18日电(魏建军 杨鹏飞)江河之上,钢铁桥梁的“涂料铠甲”抵御着风雨侵蚀;隧道深处,内壁的“防护彩装”隔绝着油污与霉变。这些守护“国之重器”的“隐形卫士”,背后是甘肃科技集团旗下西北永新涂料装备制造防护涂料创新团队。他们以“勇当大者、勇毅创新”为信念,在防护涂料研发赛道上攻坚克难,用专业与执着,为中国装备制造披上了更坚固、更绿色的“防护外衣”。

实验室里的“攻坚战”:把“卡脖子”难题变成创新“里程碑”

涂料研发从无捷径。当聚硅氧烷涂料在温湿度适应性、漆膜缺陷等关键技术上屡屡“卡壳”时,团队成员带着笔记本扎进车间与工地。他们蹲点调研钢结构、石化行业的实际需求,将客户反馈的“痛点”一一列成攻关清单,在实验室反复调试配方。

“一次实验失败不算什么,怕的是找不到失败的原因。”该团队带头人鲁钰常这样勉励成员。历经数百次配方调整和无数个深夜的数据分析,他们终于啃下这块“硬骨头”——适用于多环境的耐候型聚硅氧烷涂料应运而生。这款涂料固体分高、施工灵活,彻底解决了传统产品“娇气”的问题,成为钢结构与石化设备的“可靠盾牌”。

隧道内壁防护更是块难啃的“硬骨头”:潮湿环境易滋生霉变、车辆油污难以清理,传统涂料施工时的刺鼻气味还会危害施工人员健康。团队带着行军床住进实验室,白天分析隧道环境数据,夜晚围着实验台调试配方。

从树脂选型到骨料配比,每一个参数都经过上百次验证。最终,具有抗腐蚀、易清洁特性的水性隧道仿瓷易洁涂料成功问世,不仅破解了隧道防护的“老大难”问题,更实现了施工环节低挥发、低污染,为“绿色守护”提供了全新方案。

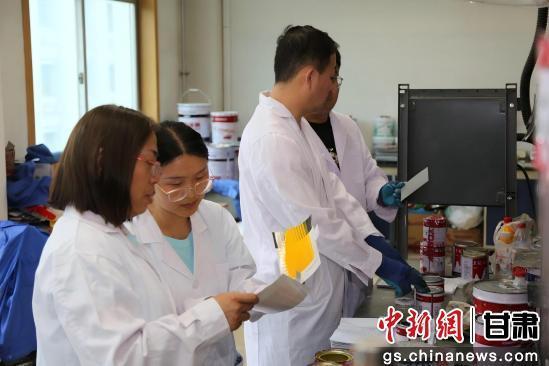

图为西北永新涂料装备制造防护涂料创新团队成员在做实验。甘肃科技集团供图

创新成果“成绩单”:从实验室到生产线的跨越

这支团队的创新,从来不是“纸上谈兵”。近年来,他们的研发清单上写满了实打实的“硬核成果”:从适配高原寒旱区强紫外线环境的桥梁防护涂层,到填补钢结构桥梁领域空白的无机富锌防滑涂料,一系列高性能产品成为装备制造行业的“香饽饽”。其中,无机富锌防滑涂料经第三方检测,耐盐雾性、抗滑移系数均达行业标杆,一经推出便成市场抢手货。

在创新“账本”上,更有亮眼数字:获授权专利6件,拿下甘肃省科技进步奖、工业优秀新产品奖等多个奖项……这些成果不仅是团队的勋章,更成为推动行业升级的“加速器”。

图为机械装备防护涂料用于桥式起重机涂装。(资料图)甘肃科技集团供图

新质生产力“催化剂”:让创新长出“产业翅膀”

“创新不是孤芳自赏,要能变成实实在在的生产力。”这是该团队常挂在嘴边的话。他们紧扣“新质生产力”脉搏,让实验室的配方变成了产业转型的“钥匙”。

在绿色化赛道上,水性隧道仿瓷易洁涂料、水性聚氨酯涂料实现低挥发、低污染,既符合国家环保政策,又让施工人员告别了“刺鼻作业”;在功能化领域,高固体耐候型聚硅氧烷涂料、光学伪装涂料的研发,为不同场景提供了“定制化防护”。如今,这些创新产品已实现规模化生产,累计带来3000余万元销售收入,为装备制造行业绿色转型注入了“永新动力”。

图为机械装备防护涂料用于行车涂装。甘肃科技集团供图

12人的“铁军”:在协作中生长的创新力量

这支平均年龄38岁的团队,既有资深专家的沉稳,也有青年才俊的锐气。实验室里,“头脑风暴”是常态——谁有新想法,黑板上立刻就能画出方案;一次失败了,没人互相埋怨,反倒围坐一起分析数据。“每个人的想法都能被重视,这是我们敢闯的底气。”有团队成员这样说。

带头人鲁钰常以“科研要耐住寂寞”勉励大家。为了一个实验数据,有人连续一周泡在实验室;为了跟进项目落地,有人半年辗转十多个工地。这种“较真”劲儿,不仅炼出了好产品,更培养出多名工程师,让“涂料铁军”的队伍越来越强。

如今,这支团队仍在涂料研发赛道上奔跑。他们计划以水性化、高固体化、功能化为方向,继续优化产品体系,开发更多“量身定制”的防护涂料。正如他们所说:“守护国之重器,创新永远在路上。”

从江河桥梁到深山隧道,西北永新装备制造防护涂料创新团队的故事仍在续写。那些被“涂料铠甲”守护的国之重器,正是他们创新答卷上最亮眼的注脚。(完)